Fortbildungen

Hier finden Sie alle unsere aktuellen Fortbildungen.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum zertifizierter CME zu den unterschiedlichsten Themen und Fachgebieten.

Mit Abschluss eines Wissenstests können Sie 2-4 CME-Punkte sammeln.

Systemtherapie des Glioblastoms beim Erwachsenen

Kategorie: Neurologie

Mögliche CME-Punkte: 2

Zertifizierende Stelle: Bayerische Landesärztekammer

Mit freundlicher Unterstützung von neuro aktuell

Weiterempfehlen:

AD(H)S im Kindes- und Jugendalter – Aspekte einer partizipativen, individuellen Behandlung

Kategorie: Neurologie

Mögliche CME-Punkte: 2

Zertifizierende Stelle: Bayerische Landesärztekammer

Mit freundlicher Unterstützung von neuro aktuell

Weiterempfehlen:

AD(H)S ist eine berufsgruppenübergreifende Herausforderung, die Menschen jeden Alters und Geschlechts betreffen kann. Die Ausprägung ist variabel. Die AD(H)S persistiert meistens bis ins Erwachsenenalter und kann eine Entwicklung entsprechend der Ressourcen behindern [20], mit erheblichen Lebenszeitrisiken einhergehen und die Lebenserwartung verkürzen [21].

Aus diesem Grund ist es essenziell, die AD(H)S rechtzeitig und sicher zu diagnostizieren. Dazu sollten unterschiedliche Facetten der Symptomatik bekannt sein und Faktoren berücksichtigt werden, die eine AD(H)S verdecken können. Am Beispiel der „Mädchen“, „Menschen mit Intelligenzminderung“ und „Menschen mit überdurchschnittlicher Intelligenz/Hochbegabung“ werden Aspekte herausfordernder partizipativer Diagnostik dargestellt.

Die individuelle multimodale Therapie, welche partizipativ gestaltet wird, ermutigt bereits Kinder, die eigene Therapie innerhalb des vorgegebenen Rahmens mitzugestalten. Sie erhöht die Compliance und das Erleben von Selbstwirksamkeit.

Ziel ist, über die Facetten des AD(H)S und Behandlungsoptionen informierte Menschen in die Transition zum Erwachsenenmediziner zu entlassen, die durch die schrittweise Hinführung zu gutem Verständnis des eigenen AD(H)S unter Nutzung eigener Ressourcen und Talente auch perspektivisch eine hohe Lebensqualität erfahren können.

Quo vadis THS: Alte und neue Herausforderungen bei der Programmierung der subthalamischen Tiefen Hirnstimulation beim Parkinson Erkrankten

Kategorie: Neurologie

Mögliche CME-Punkte: 2

Zertifizierende Stelle: Bayerische Landesärztekammer

Mit freundlicher Unterstützung von neuro aktuell

Weiterempfehlen:

Verzögerte kognitive Erholung und persistierende kognitive Funktionsstörungen nach einem Delir

Kategorie: Neurologie

Mögliche CME-Punkte: 2

Zertifizierende Stelle: Bayerische Landesärztekammer

Mit freundlicher Unterstützung von neuro aktuell

Gesponsert von Westermayer Verlags-GmbH; Betrag: € 300,-

Weiterempfehlen:

Autismus(-Spektrum-Störung): diagnostisches Vorgehen bei Erwachsenen

Kategorie: Neurologie

Mögliche CME-Punkte: 2

Zertifizierende Stelle: Bayerische Landesärztekammer

Mit freundlicher Unterstützung von neuro aktuell

Gesponsert von Westermayer Verlags-GmbH; Betrag: € 300,-

Weiterempfehlen:

Transparenzinformation:

Die Bundesärztekammer und die Bayerische Landesärztekammer fordern auf, mehr Transparenz bei der Förderung von ärztlichen Fortbildungen bzw. CME zu schaffen. Fortbildungsveranstalter sind gehalten, potenzielle Teilnehmer von Fortbildungen darüber zu informieren, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen die (Arzneimittel-)Industrie die Veranstaltung unterstützt. Dieser Verpflichtung kommen wir nach und informieren Sie hier über die Höhe der Förderung der beteiligten (Arzneimittel-)Firma sowie über mögliche Interessenkonflikte der Autoren.

Diese Fortbildung bzw. CME erhielt für den aktuellen Zertifizierungszeitraum eine finanzielle Förderung von: Westermayer Verlag-GmbH mit 300 €.

Interessenkonflikte des Autors: Bei der Erstellung dieser von der Bayerischen Landesärztekammer zertifizierten Fortbildung bzw. CME bestanden keine Interessenkonflikte im Sinne der Empfehlungen des International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org). Relevant ist der Zeitraum der letzten zwei Jahre vor Einreichen der Fortbildung bzw. CME durch Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG bei der Bayerischen Landesärztekammer. Diese Angaben erfolgen selbstverantwortlich durch die Autoren.

Wissenschaftliches Lektorat und neutrale Gutachter: Aktualität der medizinischen Inhalte, Produktneutralität und Werbefreiheit dieser Fortbildung bzw. CME wurden im Vorfeld der Zertifizierung bei der Bayerischen Landesärztekammer durch ein wissenschaftliches Lektorat und ein Review mit zwei Gutachtern geprüft.

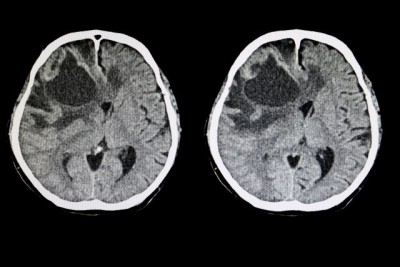

Kognitive Verschlechterung nach einem Schlaganfall: was kann dahinterstecken?

Kategorie: Neurologie

Mögliche CME-Punkte: 2

Zertifizierende Stelle: Bayerische Landesärztekammer

Mit freundlicher Unterstützung von neuro aktuell

Gesponsert von Westermayer Verlags-GmbH; Betrag: € 300,-

Weiterempfehlen:

Transparenzinformation:

Die Bundesärztekammer und die Bayerische Landesärztekammer fordern auf, mehr Transparenz bei der Förderung von ärztlichen Fortbildungen bzw. CME zu schaffen. Fortbildungsveranstalter sind gehalten, potenzielle Teilnehmer von Fortbildungen darüber zu informieren, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen die (Arzneimittel-)Industrie die Veranstaltung unterstützt. Dieser Verpflichtung kommen wir nach und informieren Sie hier über die Höhe der Förderung der beteiligten (Arzneimittel-)Firma sowie über mögliche Interessenkonflikte der Autoren.

Diese Fortbildung bzw. CME erhielt für den aktuellen Zertifizierungszeitraum eine finanzielle Förderung von: Westermayer Verlag-GmbH mit 300 €.

Interessenkonflikte des Autors: Bei der Erstellung dieser von der Bayerischen Landesärztekammer zertifizierten Fortbildung bzw. CME bestanden keine Interessenkonflikte im Sinne der Empfehlungen des International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org). Relevant ist der Zeitraum der letzten zwei Jahre vor Einreichen der Fortbildung bzw. CME durch Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG bei der Bayerischen Landesärztekammer. Diese Angaben erfolgen selbstverantwortlich durch die Autoren.

Wissenschaftliches Lektorat und neutrale Gutachter: Aktualität der medizinischen Inhalte, Produktneutralität und Werbefreiheit dieser Fortbildung bzw. CME wurden im Vorfeld der Zertifizierung bei der Bayerischen Landesärztekammer durch ein wissenschaftliches Lektorat und ein Review mit zwei Gutachtern geprüft.

Dysthymie – Definition, Diagnose und Therapie

Kategorie: Neurologie

Mögliche CME-Punkte: 2

Zertifizierende Stelle: Bayerische Landesärztekammer

Mit freundlicher Unterstützung von neuro aktuell

Gesponsert von Westermayer Verlags-GmbH; Betrag: € 300,-

Weiterempfehlen:

Liquorverlust-Syndrom: Spontan und Postpunktionell

Kategorie: Neurologie

Mögliche CME-Punkte: 2

Zertifizierende Stelle: Bayerische Landesärztekammer

Mit freundlicher Unterstützung von neuro aktuell

Gesponsert von Westermayer Verlags-GmbH; Betrag: € 300,-

Weiterempfehlen:

Funktionelle neurologische Bewegungsstörungen

Kategorie: Neurologie

Mögliche CME-Punkte: 2

Zertifizierende Stelle: Bayerische Landesärztekammer

Mit freundlicher Unterstützung von neuro aktuell

Gesponsert von Westermayer Verlags-GmbH; Betrag: € 300,-

Weiterempfehlen:

Registrierung

Registrieren Sie sich jetzt

in wenigen Schritten!

Login für Fachkreise

Um Fortbildungen bearbeiten zu können, müssen Sie sich einloggen.